古今一味的佛法

|

|||||||||

陳家輝醫生篤信佛教多年,這次在緬甸請來一級白玉佛餽贈康復院。 |

| 文/黎樹基 圖/黃永昌 |

院友們各施其藝,把心靈廣場粉飾一番,使石鼓洲更添清幽。

院友們各施其藝,把心靈廣場粉飾一番,使石鼓洲更添清幽。

麥偉強院長說其身旁的壁畫是全港最大的戶外壁畫,繪畫了林則徐虎門銷毀鴉片二萬多箱的歷史。

麥偉強院長說其身旁的壁畫是全港最大的戶外壁畫,繪畫了林則徐虎門銷毀鴉片二萬多箱的歷史。

院友們悉心的把山頭樹林開墾成寬敞的心靈廣場。拾級而上,首先見到觀佛亭。

院友們悉心的把山頭樹林開墾成寬敞的心靈廣場。拾級而上,首先見到觀佛亭。

從山上遠眺石鼓洲的碼頭,天朗氣清,別有一番景致。

從山上遠眺石鼓洲的碼頭,天朗氣清,別有一番景致。

毒品禍害,延誤一生。但戒毒過程的煎熬,不亞於受社會歧視帶來的沮喪感,部分強迫性戒毒方法更治標不治本。最近,香港大學佛學研究中心與香港大學犯罪學中心攜手設計《心經》自然戒毒法工作坊,協助石鼓洲康復院的自願參與者,根除心裡的毒癮。

據香港政府藥物濫用資料中央檔案室今年3月公布的數字顯示,2006年的男性濫藥個案共有8,294宗。香港戒毒會石鼓洲康復院院長麥偉強透露,該康復院為香港最大的自願戒毒中心,現時約跟進二千多宗個案,留院人數維持二百多人。

倡行人性化方法戒毒的石鼓洲戒毒所,沒有美沙酮診所的烏煙瘴氣;這兒風光如畫,有山有水,院友養飼了十數隻白色孔雀,又悉心建設起農圃、溫室,更有特別的建築物,像闢作後備水塘之用的羅馬水池,中西合璧,戴安娜王妃亦曾兩次探訪。康復院自2000年以來不斷改進,無論在設施及文化上,都有很大的進步。昔日沾滿壞行為壞習慣的院友,都改變過來。

禪修﹕提升心靈能量

石鼓洲「新人之家」入口的對聯:「事在人為莫言萬般皆是命,心由天造退後一步自然寬」,正說明依靠別人倒不如由自己開拓新領域,而《心經》自然戒毒法工作坊的舉辦,十分貼近住院式戒毒治療中心的主旨,更給院友結佛緣的機遇。

對此,香港大學佛學研究中心總監淨因法師開示說:「多年來,特區政府的重視,社會團體的大力支持,醫生、社工和有心人士堅韌不拔的努力,使得戒毒治療及康復服務均取得驕人的成績和突破性的發展。然而也有一些戒毒者離開『安全』環境不久,往往因再接觸『盟友』而打回原形。舉辦《心經》自然戒毒法工作坊,希望透過佛法思想的開悟,提升個人的心靈能量,正面抵抗再墮毒海的惡念。」

法師所示絕非空話。現代精神科學指出,海洛英成癮是一種嚴重、復發性高的精神科病症。「一旦吸毒,十年戒毒,終身想毒」,說明戒除毒癮困難,要徹底戒斷吸毒者的心癮則更難。

心癮﹕面對處理放下

廣泛於民間傳誦的《心經》,全文只有266字,講述解脫痛苦的原理,斷除煩惱障。而《心經》自然戒毒法就是透過佛陀「空」的智慧,引導戒毒者在遇到困苦、煩惱時,要勇敢面對它、接受它、處理它,最後在心靈深處放下它,達到對毒品「心無罣礙」的境界,使自己的人生獲得開脫。

進一步說,無論人們遇到何種困難,只要明瞭及依照四聖諦,包括「生命是痛苦(一切苦厄)」的苦諦、「生命痛苦之根源是因我執而產生的無明、貪愛與顛倒夢想」的集諦、「任何形式的生命痛苦都是可以解決(心無罣礙)」的滅諦和「生命痛苦解決的方法是悟空」的道諦,便足以戰勝困難,恢復平靜,重新獲得自在圓滿人生。

心經﹕靜修增覺醒力

淨因法師指出,工作坊自去年9月開始構思,分段進行,即將展開與院友及院內工作人員作深人面談,以便為院友「度身」設計適合的工作坊。院友以自願參加為主,內容包括《心經》理論、教授靜修等,主要幫助院友提高覺醒能力,抗拒再染毒癮。

淨因法師續說:「承蒙李嘉誠基金會的贊助,港大佛學研究中心進行多項與社會問題息息相關的研究,而這個月開始進行第一次的工作坊,透過學習《心經》戒毒,是一項別具意義的活動。初步計劃會進行至明年10月,期間會定時跟進,研究其效用,並比較離院六個月的參加者及非參加者,了解他們離院後的生活、吸毒習慣,甚至犯罪意欲等,以證實工作坊的可行性。」

這一切,誠如港大犯罪學中心Karen Joe Laidler教授所言,工作坊展開研究年多,成果尚言之過早,但社會各方面的配合則非常重要。

戒毒或斷癮,剛開始很辛苦,但只要有信心,獲得信任,配合個人努力,加上《心經》的護持,相信有助邁向成功。

《心經》《心經》全文只有266字,簡潔扼要,講述解脫痛苦的原理,教導人透過了解空性的道理,斷除煩惱障而得到小乘的涅槃,即聲聞及觸覺的菩提果位;也能夠透過認識空性的內涵,再加上福德資糧的圓滿,徹底斷除所知障而獲得大乘的涅槃,即無上菩提的果位。因此,以了解空性這點而言,它能夠貫穿三乘的緣故,可稱它為三乘之母,詮釋它的般若經亦稱為「母般若」。《般若波羅蜜多心經》乃是《大般若經》的精髓,全部般若的精義皆設於此經,故名為《心經》。 |

白玉佛為啟動《心經》自然戒毒法工作坊,石鼓洲康復院於11月9日(後天)上午10時舉辦「心靈廣場」暨玉佛開光盛典,恭請寶蓮禪寺住持智慧大和尚主持慶典。九呎半高、十噸重的一級白玉佛由居港廿多年的緬甸華僑陳家輝醫生餽贈,他亦是康復院的醫院院長。院方費煞思量,才把佛像從岸邊運上山,再開出一個景觀開揚的心靈廣場,也成為該院最具吸引力的景點之一。 |

不講理由才是「忍」

文/溫綺玲

有一天,某弟子聽到了一些閒言閒語,心裡很不舒服,曾嘗試自行開解: 「自問平生不作虧心事,半夜敲門也不驚,才不會怕人亂講。」

可是,刺耳的說話,愈來愈多,雖然是光明正大,總覺得名聲受損,但回頭一想,這可是考驗自己的一個好機會呢:「天知地知菩薩知,何需解釋。」

然而,愈來愈多人將那些冤枉自己的說話和內容,一傳十、十傳百地擴散到不同的社交圈。心裡開始氣,想來真是太委屈了,自己只是凡人一個,沒有即時發作去質詢大駡,已是不錯了。即使要修「忍辱波羅蜜」,好歹都要找出那源頭,三口六面講清楚,解釋過後拋下一句: 「好,我忍你。」相信會好過些。

弟子自覺很穩妥,還是決定致電問師父: 「什麼是忍?」

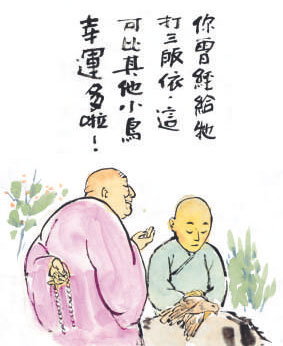

老和尚說: 「忍,是不講理由的。」辯解一番後才去忍,那不是忍,是妥協。

弟子再問: 「是否要像《金剛經》內那位忍辱仙人,給人斬手之後再給斬腳,那才是忍呀?」

老和尚答: 「在極痛時,仍生正念善念,即使你斬我,我也不起惡念,因為生命都是眾緣和合,一切也會生滅。」

老和尚長時間在山上禪修和度化弟子,但對我們身邊的世間事物,常一語道破,令人茅塞頓開,俗家弟子們常驚歎於老和尚的睿智。

佛陀為善生長者子的開示(下)

撰文/賴靜涵

善生請教佛陀,什麼是佛法裏面的「禮敬六方」?佛陀說: 「所謂的『六方』是:父母為東方,師長為南方,妻婦為西方,親黨為北方,僮僕為下方,沙門與婆羅門及諸高行者為上方。

「為人子當以『五事』敬順父母:一者奉養使無匱乏;二者有事先稟告父母;三者父母所為,當能恭順不逆;四者父母正令,不敢違背;五者不斷父母所作的正業。此外,當父母的也應以『五事』對待子女:一者制止子女作惡行;二者指示子女行善;三者慈愛入骨徹髓;四者為子女求取好姻緣;五者隨時供給所需。

「弟子敬奉師長也有『五事』:一者侍奉不怠;二者禮敬供養;三者尊重愛戴;四者遵守師教;五者聽從師長教誨而不忘。另外做老師的,也以『五法』愛護弟子:一者隨順機緣調教;二者教導所未學過的;三者善巧解惑;四者提供善知識使能親近;五者將所知毫不吝嗇教導。

「丈夫尊敬妻子亦有『五事』:一者以禮相待;二者體貼其愛;三者隨時供養足夠衣食;四者守貞不二;五者家事委託負責。妻子也以『五事』恭敬於夫:一者丈夫來時先起立;二者丈夫坐後才坐;三者心平氣和對待;四者恭敬順從。五者先意承旨,而後作為。

「對待親族也有『五事』:一者救濟親族;二者恭敬禮遇;三者利益他人;四者共同分享利益;五者不予欺壓。而親族亦以『五事』待人:一者不令放逸;二者不使親人損財;三者安慰怖畏的人;四者相互教善勸誡;五者常相互讚歎。

「主人有『五事』對待僮僕:一者隨彼才能,分配工作;二者供應飲食,不虞匱乏;三者加以適當獎賞鼓勵;四者對疾病的照顧醫藥;五者給予適當的休假。而僮僕也應以『五事』奉事主人:一者早起;二者做事周密;三者主人不給就不取;四者作事有條理;五者對外稱讚主人。

「施主應以『五事』敬奉修行人:一者身行慈;二者口行慈;三者意行慈;四者時常布施;五者使他自由進出。修行人也以『六事』教導施主:一者防護弟子做惡;二者鼓勵積極行善;三者教懷善心;四者教導正法;五者使能善解教法;六者開示來生的善趣、善生。照這樣的方式去禮敬『六方』,今生必能安穩,毫無憂惱!」

聽了佛陀的開示,善生當下開了智慧眼,內心非常歡喜,當下就皈依佛陀,發願依法奉行。

(五十四)

木魚

文、圖:知歸

木魚圖

寺院犍椎的一種。古代叢林無報時器,故在集眾時,擊瓦、木、銅、鐵來作召集,木魚便是其中一種犍椎。日僧成尋的入宋日記《參天台五臺山記》便有記載實性院長老向他說及寺院打木魚鼓集眾是源於南朝傅大士一事。據說傅大士在嵩山找尋頭陀法師時,往往在擊打魚鼓後,頭陀便會應聲而至,後世寺院遂效擊魚鼓來召集大眾。據《隋書》、《唐律疏議》及唐代詩歌所載,唐代的寺院,已經普遍使用木魚了。而現在誦經時所敲的團圓形木魚,則可能是在明代才出現的。而後代更有將木魚納作樂器的一種。

為什麼要雕刻魚相作為犍椎呢?在《教苑清規》中曾引用兩則故事,一是僧人毀法墮魚身,其師替其超渡;二是玄奘法師由印度歸來途經蜀道所記的報魚恩德之事,但二者均屬訛傳,故不詳述。據劉斧在其《摭遺》認為寺院之木魚是藉魚類晝夜不合目,以訓示修行者忘寐修道、精進不懈,而相傳魚可化為龍,亦表徵凡夫透過努力修行亦可成聖悟道。

活動﹕慈愛眾生講座

主辦﹕佛教青年協會

日期﹕11月13、14及1 5日

時間﹕晚上7﹕00至9﹕30

講者﹕海濤法師

地點﹕九龍尖沙嘴街坊褔利會

查詢﹕2336 0437

活動﹕佛陀靈骨舍利瞻禮展

主辦﹕大雄館媒體製作公司

日期及時間﹕

11月12日 下午2﹕00至晚上8﹕00

11月13及14日 上午10﹕00至晚上8﹕00

11月15日 上午10﹕00至下午5﹕00

地點﹕沙田大會堂一樓展覽廳

查詢﹕7586 0583

東蓮覺苑《明覺》特刊編輯部

編輯﹕黃夏柏

地址﹕香港跑馬地山光道15號

傳真﹕2572 4720 電郵﹕[email protected]

資源 |

課誦 |

連結 |

下載 |

賀卡 |